Специалист отметила, что пациенты с диабетом часто умирают от сердечно-сосудистых осложнений.

10.06.2024 00:38:59

Хронические неинфекционные заболевания (ХНИЗ) — один из главных вызовов для современной медицины. Они приводят к преждевременной смертности и стойкой потере работоспособности, значительно ухудшая качество жизни людей.

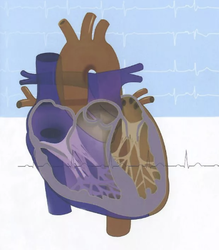

Первое место среди ХНИЗ занимают сердечно-сосудистые заболевания, которые ежегодно уносят около 18 млн жизней. Сахарный диабет, ответственный за 1,6 млн смертей в мире ежегодно, часто сопутствует этим заболеваниям.

О профилактике как наиболее действенном методе борьбы с этими патологиями и их сочетанием рассказала к.м.н., доцент кафедры терапии, гериатрии и семейной медицины Казанской государственной медицинской академии Наталья Волчкова.

По данным статистики, каждый тринадцатый россиянин страдает сахарным диабетом. Зарубежные прогнозы говорят, что к 2045 году ожидается рост распространённости этого заболевания в мире на 51%.

«Подавляющее количество пациентов с диабетом погибают не от основного заболевания, а от сердечно-сосудистых осложнений, — подчеркнула врач. — Склонность к диабету вкупе с наличием, например, артериальной гипертензии, лидирующей среди всех сердечно-сосудистых заболеваний, может способствовать развитию других кардиоваскулярных патологий. Кроме того, эти две группы заболеваний имеют общие факторы риска».

Комбинация отклонений диагностических показателей от нормы, таких как ожирение, гипертония, дисгликемия и дислипидемия, в значительной степени повышающих риск развития сердечно-сосудистых осложнений, определяется в медицине как «метаболический синдром».

«Активное изучение факторов риска и возможностей их коррекции открывает широкие перспективы для профилактики метаболического синдрома, а также сахарного диабета и сердечно-сосудистых патологий в частности, — уточнила Наталья Волчкова. — Поэтому наиболее эффективной мерой предотвращения развития этих опасных состояний является профилактика».

Профилактическое направление — доминирующий и очень значимый тренд в кардиологии, эндокринологии и в медицине в целом.

«Если часть факторов риска корректируется исключительно медикаментозными средствами или не корректируется вовсе, то существует значительный ряд модифицируемых поведенческих факторов, снижение или устранение которых тесно взаимосвязано с образом жизни, — пояснила она. — Один из наиболее «весомых» поведенческих факторов риска, влияющих на развитие целого ряда хронических неинфекционных заболеваний, — табакокурение».

Токсичные и канцерогенные вещества, присутствующие в табачном дыме, приводят к эндотелиальной дисфункции, нарушают гомеостаз и нормальное функционирование эндотелия сосудов, усиливают окислительный стресс и повреждают функции бета-клеток, что рано или поздно может привести к развитию сахарного диабета и целого ряда сердечно-сосудистых патологий.

«Статистика демонстрирует, что у курящих в 1,5 раза выше риск развития диабета по сравнению с некурящими, — рассказала Наталья Волчкова. — А у активных курильщиков, выкуривающих пачку в день и более, этот риск выше на 30–40%, чем у некурящих».

При отказе от табакокурения у пациентов приходит в норму или лучше поддаётся медикаментозной корректировке артериальное давление, снижается частота сердечных сокращений и нарушения сердечного ритма.

«Также у отказавшихся от табакокурения значимо снижаются краткосрочный и долгосрочный риск развития сердечно-сосудистых и метаболических нарушений, — указала Наталья Волчкова. — Поэтому отказ от табакокурения — важнейший инструмент профилактики метаболического синдрома, сахарного диабета и кардиоваскулярных заболеваний».

Согласно данным опросов, только 38% пациентов с метаболическим синдромом бросают курить, тогда как 62% остаются привержены вредной привычке, несмотря ни на какие запреты.

«Безусловно, „золотым стандартом“ является полный отказ от курения, поэтому научно обоснованное вмешательство по прекращению курения должно интегрироваться в любую комплексную программу лечения и реабилитации, — подчеркнула она. — Тем не менее важно помнить, что отказ от табакокурения зачастую является психологически и физически тяжёлым решением для пациента. Без адекватной медицинской поддержки только 5% курильщиков бросают курить, а 95% нуждаются в помощи врача и дополнительных поддерживающих мерах».

Для больных сахарным диабетом, уже связанных целой системой ограничений в питании и поведении, запреты неэффективны. Жёсткие запреты и ограничения могут, наоборот, усилить тягу пациентов к курению сигарет.

«В случае заядлых курильщиков, не мотивированных на отказ от вредной привычки, целесообразно рассмотреть переход на научно обоснованные бездымные никотинсодержащие изделия с пониженным риском, — считает Наталья Волчкова. — Одним из таких инструментов могут стать, например, электронные системы нагревания табака, в которых процесс горения отсутствует, благодаря чему количество выделяемых вредных компонентов дыма снижается на 90–95%».

Коррекция факторов риска в самом начале терапии может привести к значительному успеху, замедляя и предупреждая развитие кардиоваскулярных и метаболических нарушений.

Приверженность здоровому образу жизни и концепции модификации рисков вкупе с отказом от табакокурения, контролем веса и показателей крови является важнейшим инструментом профилактики целого ряда хронических неинфекционных заболеваний, включая метаболический синдром, сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет.

«Для того чтобы повысить мотивацию населения вести ЗОЖ, важно вовлечение не только врача, но и государства, а также самого пациента, — резюмировала специалист. — Для этого необходимо на всех уровнях популяризировать культуру здорового образа жизни и внедрить на регуляторном уровне концепцию модификации рисков».

«Аккредитация по эндокринологии под ключ - помощь в прохождении от 14 дней»

«Аккредитация по эндокринологии под ключ - помощь в прохождении от 14 дней» «Профессиональная переподготовка эндокринология»

«Профессиональная переподготовка эндокринология» «Врач эндокринолог категория помощь в аттестации по эндокринологии»

«Врач эндокринолог категория помощь в аттестации по эндокринологии» «Эндокринология повышение квалификации врача и выдача сертификата»

«Эндокринология повышение квалификации врача и выдача сертификата» «Аккредитация кардиология под ключ - помощь в прохождении от 14 дней»

«Аккредитация кардиология под ключ - помощь в прохождении от 14 дней» «Профессиональная переподготовка по кардиологии»

«Профессиональная переподготовка по кардиологии» «Врач кардиолог категория помощь в аттестации дистанционно от 21 дня»

«Врач кардиолог категория помощь в аттестации дистанционно от 21 дня» «Курсы профессиональной переподготовки детская кардиология»

«Курсы профессиональной переподготовки детская кардиология»